日前,我院“博士后创新人才支持计划”入选人员周泽阳的论文“Compound helicopter multi-rotor dynamic radar cross section response analysis”获评2020年度博士后创新人才支持计划优秀创新成果,该论文于2020年7月3日发表在期刊《Aerospace Science and Technology》上,我院周泽阳博士后为第一作者,黄俊教授和王晋军教授为合作作者。

与传统攻击/运输直升机的气动布局不同,复合直升机通常在机身两侧或后部添加推力桨以获得更高的飞行速度。随着直升机隐身技术的不断发展,旋翼或多旋翼的动态电磁散射成为研究的热点。

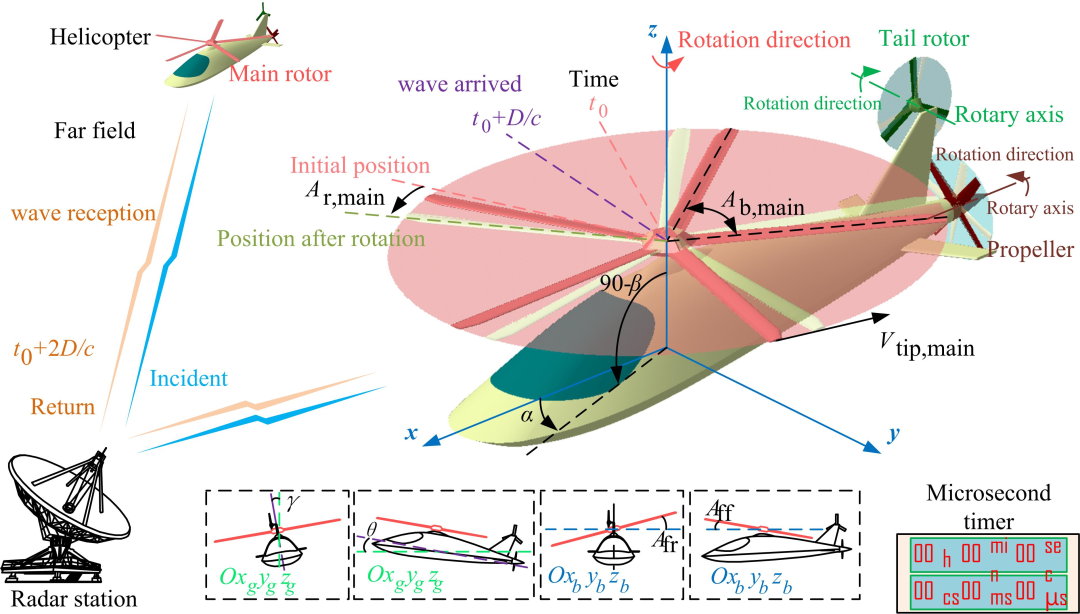

鉴于此,我校十大正规足球外围网站周泽阳博士后、黄俊教授和王晋军教授针对复合直升机非共轴多旋翼雷达隐身问题,提出了一种基于动态仿真和多轴旋转变换的多旋翼动态散射(MDS)计算途径,分析和讨论了不同因素(单/多旋翼旋转、观测角度、桨盘倾角和姿态角等)对直升机的雷达截面(RCS)的影响。结果表明,旋翼类目标的电磁散射具有明显的动态特性和周期性,桨盘倾角和姿态角对这种周期性和整机动态散射有明显影响。所提出的MDS为单旋翼或多旋翼类飞行器目标的动态电磁散射特性评估提供了参考价值和技术支持。

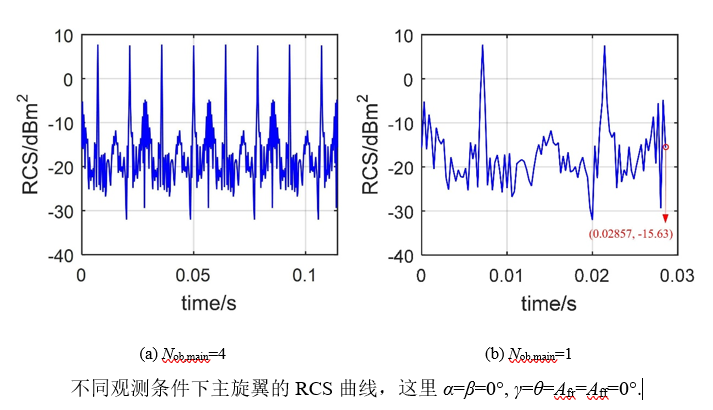

当不考虑主旋翼倾斜度和飞机姿态角的影响时,主旋翼的动态散射特性表现出明显的周期性,这里Nob,main表示桨叶基本通过时间的倍数,下标main表示主旋翼。在0≤t≤2.857×10^-2s范围内,RCS曲线出现了两个大峰值,其中一个峰值出现在在t=7.143×10^-3s,大小为7.749 dBm^2,另一个出现在t=2.143×10^-2s,大小为7.53dBm^2。而当前条件下主旋翼RCS的最大差异可以达到39.789 dBm^2,这是因为随着旋翼的旋转,分布在桨叶和桨毂表面的强散射源在不断变化,而桨叶前缘和后缘附近表面逐渐交替成为强散射源。注意,当桨盘倾角和姿态角都等于0时,主旋翼动态散射的最小周期等于其基本通过时间。

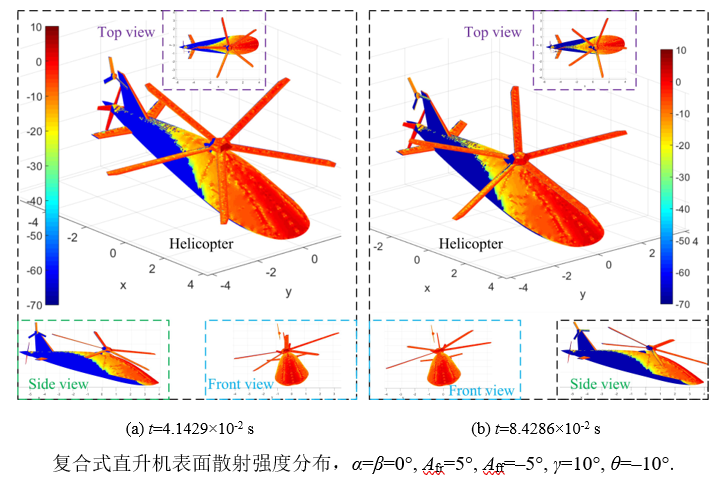

对于t=4.1429×10^-2 s时的情况,主旋翼旋转了104.4°,尾桨旋转了372.9°,推力桨旋转了514.5°,可以发现强散射源广泛分布在机头、座舱前部、主旋翼叶片、主旋翼桨毂前侧、主旋翼的右叶片的前缘、水平尾翼、垂尾前缘以及推力桨的照明区域。当时间增加到8.4286×10^-2 s时,主旋翼桨毂顶部出现一些橙黄色,轮毂的深红色部分向相反方向移动,尾桨表面的电磁散射发生了细微的变化,但推力桨桨叶的电磁散射似乎没有改变,因为推力桨的桨盘平面垂直于入射波,桨叶和桨毂对雷达波偏转的共同贡献改变较小。

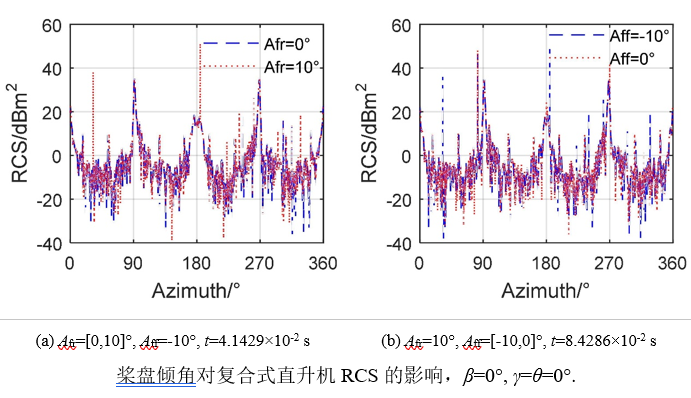

由上图可见,桨盘倾角在周向方位角下对整个直升机的电磁散射特性具有明显的动态影响。当t=4.4129×10^-2 s及Aff=–10°时,Afr=0°和10°的RCS曲线在16°~73.25°,103°~149°,191°~248.5°,304.3°~342.3°等方位角范围内差异较大。对于t=8.4286×10^-2 s和Afr=10°的情况,在Aff=–10°时的RCS曲线在α=184.8°时达到最大值49.52 dBm^2,而在Aff=0°时RCS曲线的最大值为48.24dBm^2,出现在α=82.25°处,峰值形成的原因主要来自该复合式直升机的3个非同轴旋翼部件动态散射的综合贡献,而机身、垂尾和平尾等因素会给予直升机一个较高的RCS水平,由于尾桨的桨盘在侧向的投影很大,这对侧向峰值的形成和变化提供持续的影响,主旋翼桨尖端面则会对头向小峰值带来改变。

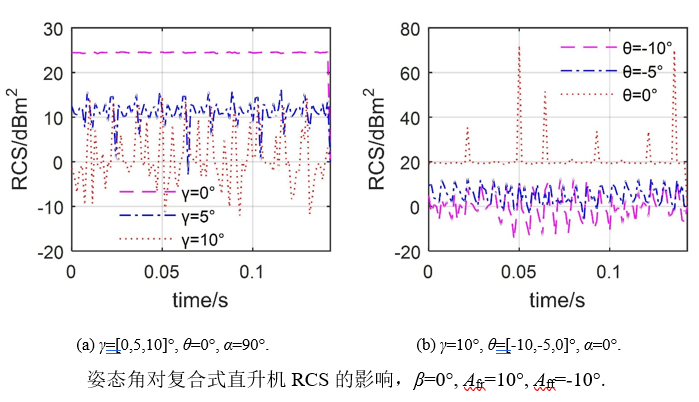

上图提供了姿态角的变化对关键方位角下复合直升机动态RCS的影响。当α=90°和θ=0°时,滚转角增加会显着影响整个飞机的动态RCS,包括曲线的形状、平均值、波动范围和峰值。此时,γ=0°的RCS曲线基本上在24.48dBm^2上下浮动,而γ=5°时的曲线则在11.02dBm^2附近波动,最小值为-3.053dBm^2,最大值为15.7dBm^2,而在γ=10°时波动最为明显,最小值为11.7dBm^2,最大值为14.18dBm^2。滚转角的增大使主旋翼桨盘和雷达波之间的夹角增大,这导致主旋翼每个叶片的旋转都较好地参与改变整机的电磁散射。对于α=0°和γ=10°时的情况,随着θ的增大,推力桨桨盘与入射波趋于垂直,这使得尾桨的动态强散贡献变弱,从而导致整个机器的RCS曲线波动会变小,峰值的贡献则主要来源于主旋翼和尾桨的共同作用。这些结果表明,MDS可以有效地描述了姿态角对复合式直升机动态RCS的影响。

该工作得到了博士后创新人才支持计划和国家自然科学基金的支持。

论文原文链接:

https://sci-hub.st/10.1016/j.ast.2020.106047.